俳句とは?簡単にわかりやすく解説

俳句(はいく)は、5・7・5の17音で構成される日本の伝統的な短詩形です。自然の一瞬や人生の機微を、最小限の言葉で象徴的に表現する芸術です。

俳句の基本ルールとして、「五・七・五」の音数、つまり全部で十七音に収めることです。もちろん、十七音より多い「字余り」や少ない「字足らず」、リズムにとらわれない「自由律俳句」といった形式もありますが、まずは基本の五・七・五の形から始めてみるとよいでしょう。ここで注意したいのは、「文字数」ではなく「音数(おんすう)」で数えるという点です。つまり、書かれた文字が何文字かではなく、実際に声に出して読んだときに十七の音になるかどうかが重要です。

俳句の歴史

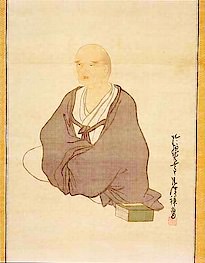

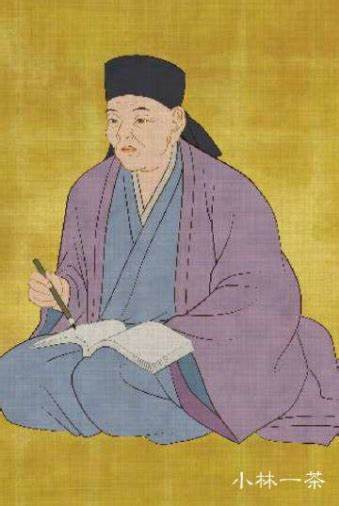

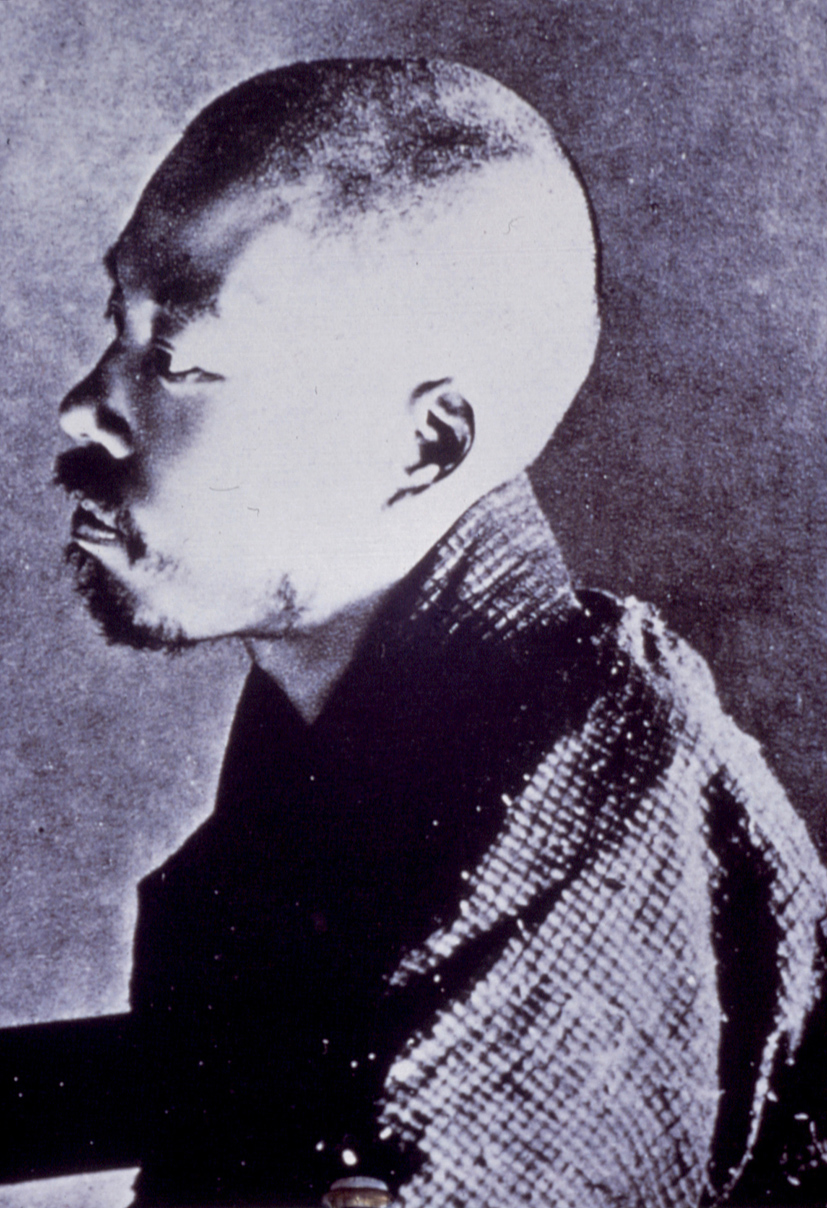

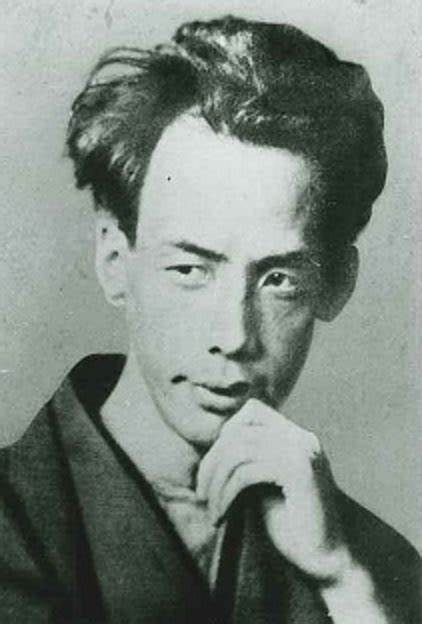

俳句の歴史は、16世紀の連歌の発展に端を発します。連歌の冒頭句(発句)が独立し、17世紀後半に松尾芭蕉が「蕉風」を確立。自然と人生の深みを5・7・5の定型に凝縮する芸術形式を完成させました。江戸時代には与謝蕪村が絵画的表現を、小林一茶が庶民的な情感を取り入れ発展。明治期に正岡子規が「俳句」と命名し近代文学として再定義、季語と切れ字を核とする現代形式が定着しました。20世紀以降は海外にも影響を与え、国際俳句協会が設立されるなど世界規模で展開。デジタル時代ではAI創作やSNS俳句など新たな進化を続け、伝統と革新が融合する日本独自の詩形として、その芸術性を深化させています。

俳句の作り方

① テーマを決める

まず、何を詠みたいかを決めます。たとえば、「春の桜」「夏の海」「秋の月」「冬の雪」など、季節を感じる風景や出来事がよく使われます。自分の気持ちや経験でも大丈夫です。

② 季語を入れる

俳句には、季節を表す言葉「季語(きご)」を入れるのが伝統的なルールです。たとえば:

- 春:桜、霞、雛祭り

- 夏:蝉、花火、夕立

- 秋:紅葉、月、鈴虫

- 冬:雪、こたつ、年越し

※ 最近では、自由に詠む「自由律俳句」もありますので、季語なしでも構いません。

③ 五・七・五にまとめる

17音(おん)を、「五音・七音・五音」のリズムで並べます。文字数ではなく、「発音の数(音数)」で数えましょう。

④ 自分の感動を込める

景色をただ描写するだけでなく、「驚き」「寂しさ」「喜び」など、自分の気持ちを少し入れると、より深みのある俳句になります。